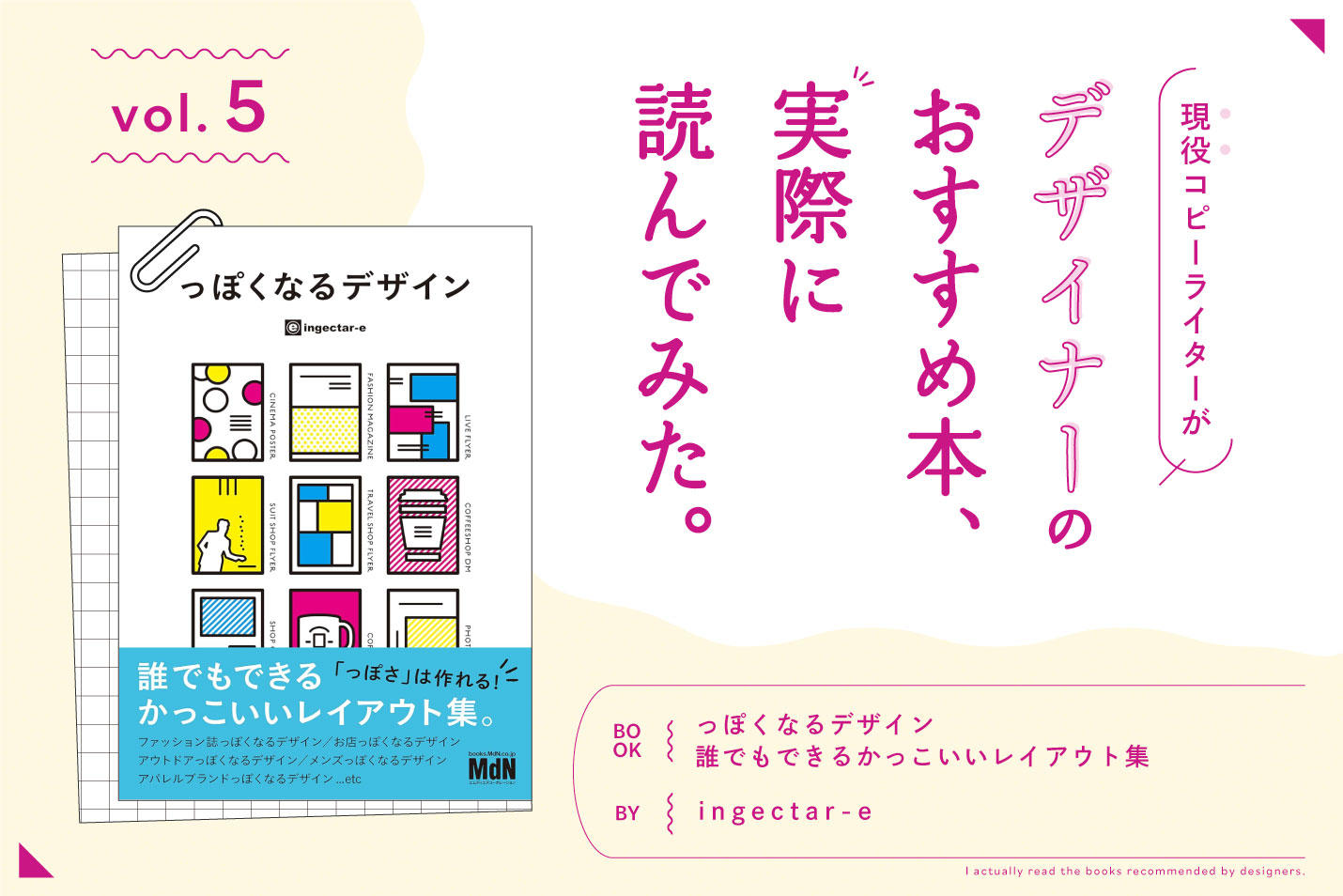

デザイナーがおすすめしていた本、実際に読んでみた。 vol.5

これまでにこのアカリヲノートでデザイナーがおすすめしていた本を実際に読んでみたらどうなるか? を実証実験してみようと思います。筆者の私はコピーライターのため、非デザイナーであります。職域が異なることで感じることも違えば、自分の仕事へ活用できる気付きが生まれることもあるでしょう。幅を広げるためにも良き体験としたいと思っています。「関係ないから無駄」と可能性を狭めていませんか? 広げましょう、自分の可能性。

読んでみた本)

っぽくなるデザイン 誰でもできるかっこいいレイアウト集

ingectar-e 著

「っぽい」ってなに? とはなるけれども

デザインやビジュアルをつくる際に依頼者と制作者の間で共通のイメージがないと案件は進みません。その際によくある会話としては、「〇〇っぽくできないかな? 」「それなら〇〇っぽい方が良さそうですね」…のように。この“〇〇っぽい”というのが案外大事だったりします。常に新しいものを生み出そう、見たいと思っていることが多いため、ありきたりであったり、あるあるのようなものだったり、ベタに通例通りに…なんてものを避けようとすると、既存のものだけど、組み合わせの妙を楽しもうとするわけですね。それが、“〇〇っぽい”に表れているのです。例えば、「会社案内を雑誌っぽくしよう」や「女性向けの商品をメンズっぽいテイストの紹介に」なんてものがよくあります。そのため、デザイナーにとっては〇〇っぽいはよく聞く表現だったりするようです。

「っぽい」を生み出しているものはなんなのか

多くの方が思い浮かべるパブリックイメージをいかに掴むかが、この「っぽい」をうまく活用する方法のような気がします。でも、それを理解することや使いこなすことが難しいわけで…。試行錯誤を繰り返し、デザイナーは案件を乗り越えているのですが、そんなデザイナーの参考書的な存在となり得る一冊が、本著なわけです。よく使われている・見られている表現が集まっており、「っぽい」デザインのポイントが揃っています。どうしたら、どうなるか。こうしたら、こうなるよ。という実践的な活用法などが掲載されているので、一旦は見様見真似で試すだけでも感覚的に掴めるような気がしました(非デザイナーである筆者もやってみました)。統一感やまとまりを生むにはどうしたら良いかも、しっかりと載っているので改めて言語化されている情報をインプットする機会にもなり得るな、と感心いたしました。

実践的なつくり方がわかりやすく掲載

パターンごとに括られ、コラムとテクニックを解説したポイントが掲載されているので、ひと目でわかるのも嬉しいんです。まずは、一旦マネしてみるだけでも実現度・習熟度が変わってきます。レイアウトの仕方はもちろん、色使いや写真の使い方に対するテクニックの活用法などもしっかりとレクチャーしてくれています。

…けれども、「〇〇っぽい」を追求することが最適か、と言われたら純度100%で「はい」とは言えない自分もいます。「っぽい」のはあくまでも「っぽい」。ともすれば、浅ましい表面だけなでた薄っぺらいものに成りかねませんからね。ノウハウを理解し、構成物を分析し、何がどのように作用しているか? その辺りを習得し、引き出しを増やすことがクリエイターとしての深みになるんだろうな、と感じました。真面目になってしまいましたが、そんなことを考えさせられた一冊となりました。

あなたにピッタリな記事

あなたにピッタリな記事